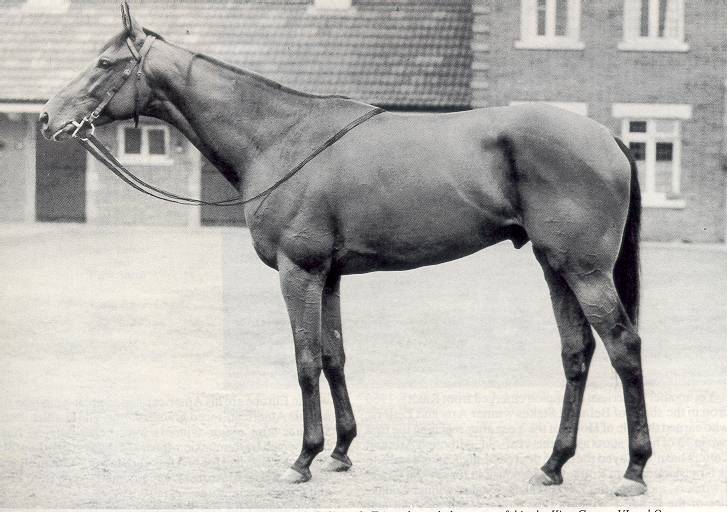

16戦16勝。凱旋門賞連覇。1950年代最強馬として君臨したリボー

16戦16勝。凱旋門賞連覇。1950年代最強馬として君臨したリボー

凱旋門賞馬が種牡馬として必ずしも成功するわけではないのはご承知の通りです。しかし凱旋門賞というレースがサラブレッド生産において大きな役割を果たしてきたのも、また歴史的な事実です。繰り返しお伝えしてきた1949年の凱旋門賞は、不公正な規則などで英愛に独占的に支配されてきたサラブレッドづくりの世界に、速さや強さこそが最大の美質という思想を広める大きなきっかけになりました。フランス産馬やアメリカ産馬の優秀さが世界に認められていきます。

またリボーが無敵の強さで凱旋門賞連覇したとき、生産者フェディリコ・テシオは『ドルメロの魔術師』と尊敬を集めました。リボーが負かした相手が母国に帰って勝ちまくったことから、イタリア生まれの血が大評判となり、凱旋門賞自体の価値も急速に上がっていきました。リボーの血は後に曾孫アレッジドが凱旋門賞を連覇していますから立派なものです。

1970年には『事件』が勃発します。あろうことか、不敗の英三冠馬ニジンスキーがササフラに首差及ばず敗退したのです。しかしノーザンダンサー2年目産駒の彼の圧倒的なパフォーマンスは世界中のホースマンに眼を見張る思いをさせ、世界の血統地図は大きくその版図を変えていくことになります。

翌年、ミルリーフが英ダービー、キングジョージに続いて凱旋門賞を勝つと、これまで露骨なライバル関係にあったヨーロッパの大レースにおける格式が定まっていくことになります。現代に受け継がれる競馬レース体系の骨格が出来上がっていった時期でした。

先代アガ・カーン3世殿下の育て上げたナスルーラの血脈が、非ノーザンダンサー系の一大潮流として存在感を増したのもミルリーフの功績と言って良いでしょうか。彼以降の10年間でラインゴールド、デトロイト、ゴールドリヴァーと3頭のナスルーラ系凱旋門賞馬が誕生しており、ノーザンダンサー系のカウンター勢力というより、むしろ主流を形成していた印象です。

2009年凱旋門賞を制覇したシーザスターズ(Photo by Lwaywin)

2009年凱旋門賞を制覇したシーザスターズ(Photo by Lwaywin)

ミスタープロスペクターの名前が凱旋門賞史上に登場するのは、勝ち馬としては1993年のアーバンシーが最初です。ミスワキを経由した孫世代なのですが、彼女の三男シーザスターズが母仔制覇を実現、長男ガリレオはなぜか出走しませんでしたが、並ぶもののない大種牡馬として世界に君臨しています。

その後はミスプロ直系としては曾孫のザルカヴァが勝ち、母父としてダラカニに勝利をもたらしました。どちらもアガ・カーン4世殿下のオーナーブリーダー馬なのが面白いですね。今のところは牝馬に入って実績を上げるイメージですね。

凱旋門賞馬が種牡馬として成功するとは限らないが、血統の世界地図の版図を塗り替え、新たなトレンドを創造してきた事実はあります。

ヨーロッパではノーザンダンサー系の血が飽和状態を迎え、アメリカでは極端な小回りダート中心の特殊なレース形態が血統のガラパゴス化に陥らせている気配も感じられます。オーストラリアなどはスプリント重視の独自路線を歩み続けています。

次代の血統トレンドはどこにあるのか?

世界中のホースマンが混沌とした状況を前に立ち尽くしているというのが現状です。

今、伝統的に進取の気性に富み血の改革・改良に熱心なフランス人ホースマンを中心に日本血統への関心が高まっています。日本とてサンデーサイレンス系の独占市場になっている事情はあるのですが、ヨーロッパ血脈と日本血統を融合させたら、風向きが変わらないだろうかという発想です。

国内では2005年マイルチャンピオンシップ、海外では香港マイルを制覇したハットトリック。引退後は海外で併用で種牡馬入り。シャトル種牡馬としても海外を渡り歩く(Photo by Goki)

国内では2005年マイルチャンピオンシップ、海外では香港マイルを制覇したハットトリック。引退後は海外で併用で種牡馬入り。シャトル種牡馬としても海外を渡り歩く(Photo by Goki)

今世紀に入ってからでも、サンデーサイレンス産駒ディヴァインライトがフランスの牝馬との間に生んだナタゴラが英1000ギニーに勝ち、武豊騎手を鞍上に迎えたジャックルマロワ賞で2着と大活躍しています。

同じく輸出種牡馬のハットトリックはこれもフランスで2つのG1を制し、ヨーロッパチャンピオンを表彰するカルティエ賞最優秀2歳牡馬に輝いたダビルシムを出しています。

大オーナーブリーダーのウィルデンシュタイン家は所有牝馬を北海道に送ってディープインパクトを種付け、仏1000ギニー馬ビューティーパーラーを輩出しました。

さらに世界有数のオーナーブリーダーとして知られるニアルコスファミリーは繁殖牝馬そのものを日本の牧場に預託して日本血統の導入に熱心に取り組んでいます。日本に預けた牝馬をアメリカに送り日本に帰って生まれたカラコンティが先般のBCマイルを制圧したのは記憶に新しいところです。

世界の眼が単に日本血統にとどまらず、日本の生産技術や育成技術にも向けられ、その確かさやレベルの高さを認めはじめているということでしょう。

次なる課題は、日本人ホースマンが育んできた血統による日本生産馬、日本調教馬で凱旋門賞を勝つことでしょう。そのことが凱旋門賞を勝つ意味であり、繰り返し述べてきたような世界の血統地図を塗り替えるような貢献を果たせる道だろうと思います。

次回からは、その『凱旋門賞を勝つ意味』に挑んだゴールドシップ、ジャスタウェイ、ハープスターの日本馬三騎の模様、視察に訪れた会員に皆さんの様子などをご報告していきます。

どうぞお楽しみに。